|

男の浴衣 反物

|

|

|

||

男の浴衣(ゆかた)に必要な物

|

||

男の浴衣(ゆかた)の着方 |

|

|

男の浴衣(ゆかた)の着方は、簡単に言うと浴衣(ゆかた)の上に帯を締めるだけなので簡単です。 写真などを使って着方を解説するページを準備中です。 |

|

肌襦袢の着方/腰紐の締め方 |

|

| まず肌襦袢を着ましょう。 前述した通り肌襦袢は着ても着なくても良いのですが、肌に密着して汗を吸ってくれるので、肌襦袢を一枚着た方が心地よい事も有ります。一枚多く着る事になるのに意外ですが。 それでは肌襦袢の着方、腰紐の締め方から行ってみましょう! |

|

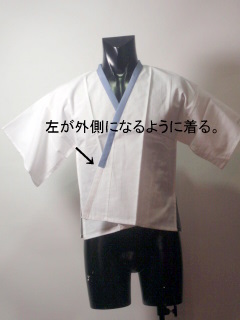

| 1.肌襦袢に袖を通す。 右脇から出ている布を体に着ける。 左脇から出ている布が外に出るように着る。 |

|

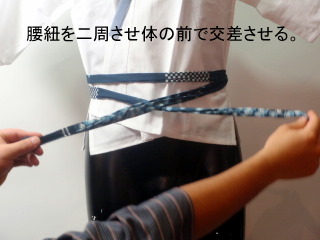

| 2.腰紐の中心をお腹にあて二周巻く。 |

|

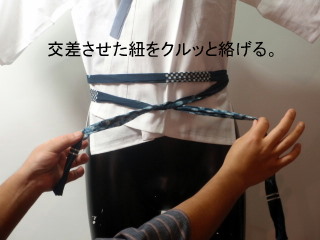

| 3.靴紐を締める要領で、交差した紐をクルッと絡(から)げる。 もう一回クルッと絡(から)げる。(都合2回) |

|

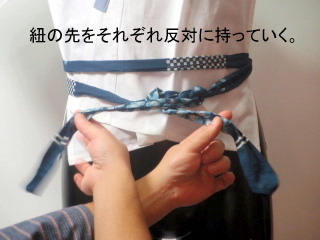

| 4.紐の先を反対側に持っていく。 |

|

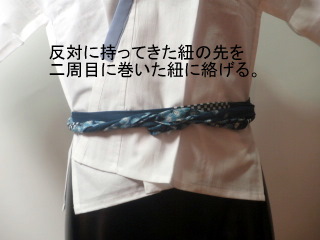

| 5.紐の先を既に巻いてある紐に絡げる。 紐の先がはみ出さないように既に巻いてある紐に巻きつけるよう処理する。 |

|

| 腰紐は蝶結び等でも着られるのですが、結び目が帯の中でお腹に触ってしまい心地よくないのと、脱ぐときにこの結び方だと簡単に解けるのでお奨めです。 一見着ているうちに解けてしまいそうにも見えますが、この方法できちんと締めてあればまず解けません。試しに左右に引っ張ってみて下さい。 手順2〜4の写真では分かりやすくするために一巻めと二巻目をずらしてありますが、実際には手順5の写真の様に一巻目に重ねて二巻目を巻きます。 浴衣(ゆかた)や着物を着る際の腰紐もこれと同じ方法で出来ます。 ここまでが肌襦袢の着方(腰紐の締方)です。簡単ですね。 この上に浴衣(ゆかた)を着ます。 |

|

男の浴衣(ゆかた)の着方【腰紐を締めるまで編】 |

||

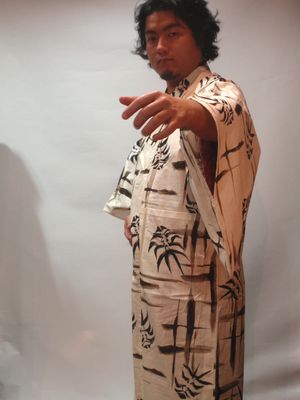

| 1.浴衣を肩にファサっと載せ一息つく。 このときカッコよく着て颯爽と出かける姿を想像して盛り上がりましょう。 |  |

|

| 2.腕を浴衣の袖に通す。袖の下は閉じているので、上から出す。 |

|

|

| 3.衿先が必ず(と言っていいほど)ずれているので左右の衿先の長さを同じにする。背中の縫い目が背骨の所に来ているか確認する。 |

|

|

| 4.左右の衿先をつまんで、バッサバッサと扇ぐように動かし空気をいれシワを伸ばすとともに一時の清涼感を味わう。 |

|

|

| 5.右手で持っている右の衿先を体に巻きつけるような感じで腰の左まで持っていく。腰に当てた衿先を数センチ程度クイッと上に上げると裾が細くなりカッコよく着られる。 |  |

|

| 6.左手で持っている左の衿先を体に巻きつけるような感じで腰の右まで持っていく。腰に当てた衿先を数センチ程度クイッと上に上げると裾が細くなりカッコよく着られる。 |  |

|

| 7.着物が剥がれないよう右手で腰のあたりを押さえたまま左手で腰紐を持つ。腰紐の真ん中辺りを、押さえている右の腰のあたりに付け二回巻く。※腰紐の巻き方参照。 ここまでで浴衣に腰紐を締められました。簡単ですね。あとは男の着物唯一にして最大の難関(!?)、帯を締めるです。 |

|

|

男の浴衣(ゆかた)の着方【いよいよ帯を締める編】 |

||

|

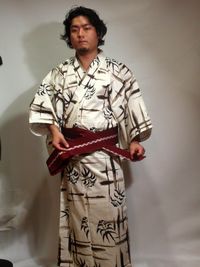

さて、ここまで順調に出来た方もそうでない方もいよいよ帯です。始めは少し時間が掛かるかもしれません。お出掛けまでには余裕を持って着始めましょう。ちなみに私が初めて着たときは(浴衣ではなく着物でしたが)本を見ながら着たのですが、イラストと文章では分かりづらく汗だくになり30分程掛かりました。今では2〜3分で着られるようになりました。角帯を締めるのはネクタイを締めるのと同じ位の難易度(簡単さ)だと思います。慣れれば簡単なので何度も締めてみましょう |

||

|

結び方にも幾つか有るのですがここでは、貝の口と言う結び方を体の前で締めるやり方を解説します。 左周りに巻くと関東巻き、右周りが関西巻きとされていますが地域に因らず巻き易い方で巻いても良いでしょう。 写真は関西巻きで締めているので、写真を鏡の様に見ると関東巻きがやり易いカモ。 |

| 1, | 帯の端から30cm位を半分の幅に折る。 ・V字になる様開いている方を上にする。 ・途中何があっても最後までこの向きを保って下さい。 この半分に折ったほうを手、折ってない方をたれ、と呼ぶのですが、慣れないと分かり辛いので、ここでは折った方を『細い方』反対側を『太い方』と呼びます。 |

|

| 2, | 『細い方』をお腹にあて徐々に開いてゆく。 ・帯の位置が高すぎると格好良く無いのでおへそより少し下にする。 ・男の帯は後ろ上がり前下がりに締める。 |

|

| 3, | 帯をお腹に一巻きする。 ・ここから9,までは帯がたるまない様に常に張りをかけておく。 ・お腹をへこませておいて最後に戻すと相対的に帯が締まる。 |

|

| 4, | 一巻き目の帯にぴったり重なるように二巻き目三巻き目を回す。 この写真の様になる度にお腹をへこませて帯を左右に引っ張りやや強めに巻く。 |

|

| 5, | 三巻きしたら(帯の長さや体型によっては二巻きや四巻きでも良い。)体の真横辺りで帯をつまみ内側に折込む。(帯の終わりが体の真横に来るようにする。) |  |

| 6, | 5、で長さを合わせた太い方を途中まで剥がします。(引っ張る力をかけたまま) |  |

| 7, | 細い方を下、太い方を上にして交差させる。 ・細い方はV字の向きが最初のまま斜め下に持ってくる。 |

|

| 8, | 細い方は動かさず、太い方を写真の様に絡めて紐を結ぶ様にする。 |  |

| 9, | 太い方を真上に引き細い方を斜め下に引く。 |  |

| 10, | 細い方を斜め上に折り返す。 (9で出来た帯の折れ目に沿って) |

|

| 11, | 細い方に太い方を上から被せ、紐を結ぶ様にして細い方と既に巻いてある帯の間を通す。 |  |

| 12, | 結び目がつぶれない程度に細い方と太い方を引っ張り貝の口の結び目を作る。 ・細い方と太い方が2:1の比率になる様に。 |

|

| 13, | 両手の親指を帯と着物の間に差し込み右回りに帯を回す。 ・帯が上がってこない様気をつける。 ・貝の口の結び目を背中の中心から少しずらす。 |

|

・帯はズボンのベルトより低めに締める。 ・帯は前が下がって後ろが上がっている。 ・衿はぴったり合わせすぎない。 ・裾はくるぶしが全部隠れてしまうと暑そうなのでくるぶしが半分又は全部出る位にする。 |

||